Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet RoCCA, qui vient de débuter ?

Philippe Poncet

[Philippe PONCET*] Le projet RoCCA (approche numérique de la rupture des Roches Carbonatées Chimiquement Altérées pour la mise en sécurité des réservoirs géologiques) vise à développer une approche numérique innovante permettant d’étudier l’interaction entre la déformation mécanique et les altérations chimiques dans les roches réservoirs. Ces interactions seront modélisées à l’aide d’un couplage thermo-hydromécano-chimique (THMC), qui inclut des phénomènes de dissolution, de cristallisation et de précipitation. L’objectif est de développer une méthode numérique semi-lagrangienne6, optimisée pour le calcul haute performance (HPC), afin de rendre accessibles les simulations THMC sur l’endommagement des réservoirs géologiques. Le projet s’étend sur quatre ans et repose sur une thèse, confiée à Jérémie Racot, ancien étudiant en Master 2 à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Sa thèse est co-dirigée par Jean-Matthieu Etancelin (LMAP) et moi-même.

RoCCA s’inscrit-il dans la continuité de vos travaux précédents ?

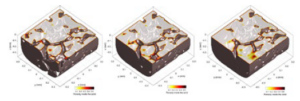

Porosité d’une roche de calcite dont les pores se bouchent suite au déplacement d’un fluide riche en calcium et CO2 : les effets réactifs réduisent la perméabilité du milieu, mais les mécanismes de rupture du matériau modifié sont inconnus et seront étudiés dans ce projet (tiré de [1]).

Comment va se dérouler le projet et quels en sont les principaux volets ?

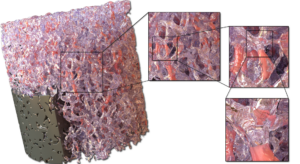

Échantillon de grès sableux et son réseau de pores en transparence (zones d’accélération en rouge). Calcul du champ de vitesse à haute résolution, ici 10243 (tiré de [4]).

- Développement numérique :

les deux premières années seront consacrées à l’élaboration d’une méthode numérique semi-lagrangienne au LMAP permettant d’intégrer le couplage THMC. L’objectif est de construire une telle méthode d’approximation des modèles dédiée à ce problème, pensée pour le calcul intensif sur des plateformes de calcul haute performance.

- Frugalité numérique :

en considérant qu’un calcul utilisant beaucoup moins de ressources pour une même précision utilisera beaucoup moins d’énergie, nous abordons aussi le sujet de la minimisation de l’impact environnemental du calcul intensif. Il s’agit d’une des valeurs ajoutées des mathématiques appliquées.

- Validation expérimentale :

en collaboration avec Peter Moonen (DMEX–LFCR) et Nicolas Beaudoin (LFCR), nous mettrons en place des protocoles expérimentaux de tomographie à rayons X en 4D pour valider nos modèles numériques3.

- Simulation à grande échelle :

nous confronterons les simulations numériques aux données expérimentales afin d’évaluer la précision de nos modèles et leur pertinence pour la prédiction du comportement des réservoirs géologiques.

Quels sont les objectifs et les perspectives de ce projet ?

L’objectif final de RoCCA est de fournir un outil numérique permettant d’estimer l’intégrité à long terme des réservoirs géologiques stockant du CO2. Les perspectives à long terme incluent le développement d’un modèle prédictif robuste et opérationnel, qui pourrait être utilisé par des industriels comme Teréga ou tout autre acteur impliqué dans le transport ou le stockage, dans le but d’apporter un diagnostic complémentaire de monitoring pour la sécurisation des réservoirs naturels. Nous espérons également renforcer nos collaborations internationales, pour explorer de nouvelles pistes de recherche comme la conversion calcite-dolomite sur laquelle travaille notre collègue Nicolas Beaudoin du LFCR.

Bibliographie :

- Perez S., Etancelin J.-M., Poncet P. (2025). A semi-Lagrangian method for the direct numerical simulation of crystallization and precipitation at the pore scale. Frontiers in Earth Science, 13, 1493305.

- Perez S., Poncet P. (2024). Auto-weighted Bayesian Physics-Informed Neural Networks and robust estimations for multitask inverse problems in pore-scale imaging of dissolution. Computational Geosciences, 28, 1175-1215.

- Perez S., Moonen P., Poncet P. (2022). On the Deviation of Computed Permeability Induced by Unresolved Morphological Features of the Pore Space. Transport in Porous Media, 141, 151-184.

- Hume L., Poncet P. (2021). A velocity-vorticity method for highly viscous 3D flows with application to digital rock physics. Journal of Computational Physics, 425, 109910.

- Molins S., Soulaine C., Prasianakis N. I., Abbasi A., Poncet P., et al. (2021). Simulation of mineral dissolution at the pore scale with evolving fluid-solid interfaces: review of approaches and benchmark problem set. Computational Geosciences, 25, 1285-1318.

- Etancelin J.-M., Moonen P., Poncet P. (2020). Improvement of remeshed Lagrangian methods for the simulation of dissolution processes at pore-scale. Advances in Water Resources, 146, 103780.

- Sanchez D., Hume L., Chatelin R., Poncet P. (2019). Analysis of 3D non-linear Stokes problem coupled to transport-diffusion for shear-thinning heterogeneous microscale flows, applications to digital rock physics and mucociliary clearance. ESAIM Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 53 (4), pp.1083-1124.

* Philippe Poncet – Professeur à l’UPPA – Directeur du LMAP