![[:fr]Frédéric Mouthereau Carnot ISIFoR geothermie thermodynamique thermicité hydrogène[:en]Frédéric Mouthereau[:es]Frédéric Mouthereau[:]](https://www.carnot-isifor.eu/wp-content/uploads/2023/01/FM.png)

Frédéric Mouthereau

Le projet CALIM (CArtographie et composition de la Lithosphère : IMpact sur une zone de déformation active) se donnait comme objectif initial de cartographier le manteau pyrénéen pour en déterminer les risques sismiques et l’exploration des ressources (en particulier l’H2). Mais ce dernier a permis d’aller plus loin et il a mis en lumière, à la faveur d’une méthodologie innovante, des résultats particulièrement intéressants concernant l’H2 naturel sous forme de réservoirs.

Frédéric Mouthereau nous a parlé de celui-ci mais aussi des développements que va connaitre cette piste de travail à Taïwan où il travaille également avec d’autres chercheuses et chercheurs du LFCR.

Le projet CALIM maillon d’une longue chaine de travaux

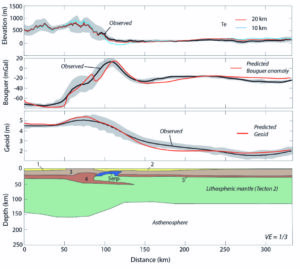

Coupe des Pyrénées occidentales présentant une synthèse des observations (topographie, anomalie de Bouguer et du Géoïde) comparées aux résultats du modèle

Venant à la suite de plusieurs projets ayant conduit à des campagnes d’acquisition de données sur la zone nord de la chaîne pyrénéenne, CALIM s’est attelé à une analyse des hétérogénéités de structure en lien avec les séismes et la géodynamique afin d’en constituer une cartographie.

« Les progrès récents dans notre connaissance des Pyrénées ont été rendus possible depuis une dizaine d’années grâce à de nouvelles acquisitions géophysiques et leurs calibrations par des analyses de terrain et des modèles numériques. C’est un énorme travail, à présent il a trouvé son usage et des entreprises l’utilisent » précise Frédéric Mouthereau.

Les résultats du post-doc mené lors du projet CALIM se sont révélés fructueux, surprenants, cette surprise résultant d’une riche méthodologie mise en place à cette occasion.

À la croisée de plusieurs technologies et approches

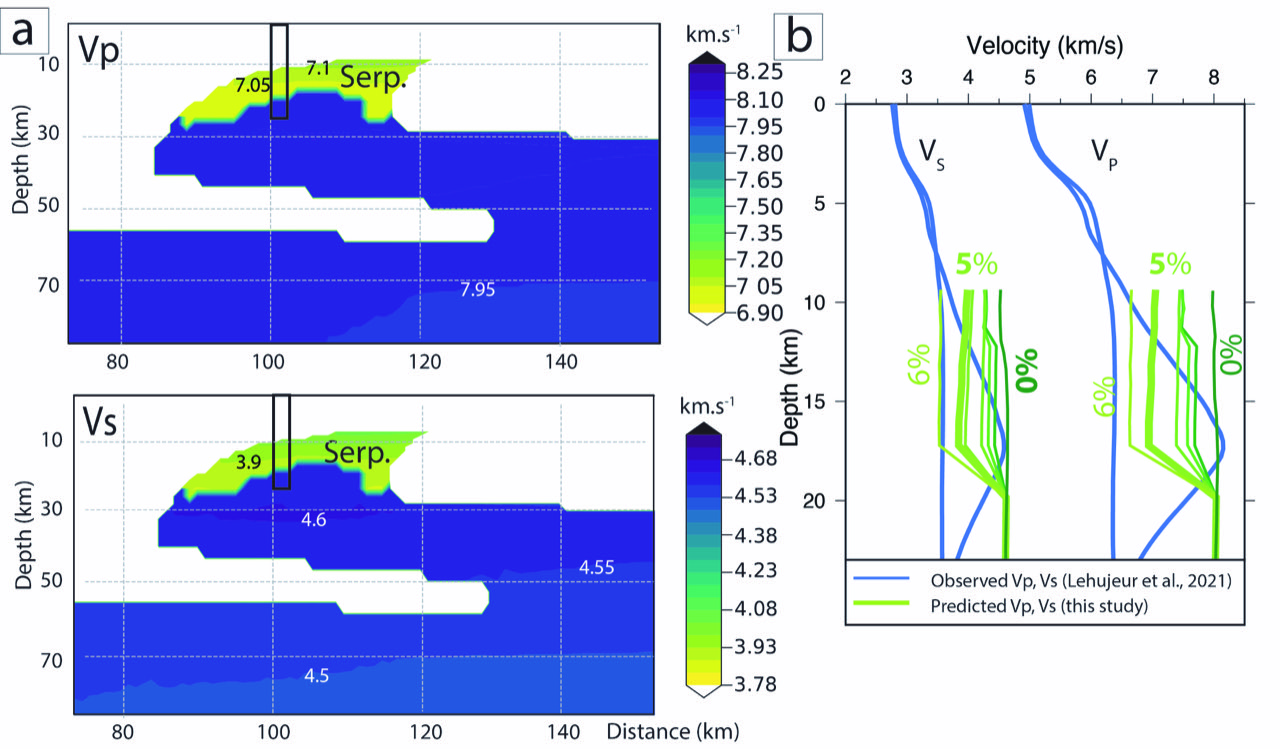

Distribution de la température, de la densité et des vitesses sismiques Vp et Vs prédites pas le modèle.

Pour faire simple la méthode de cartographie du manteau employée lors du projet repose sur un modèle géométrique et pétro-physique en deux dimensions. Le modèle prédit une structure géophysique des Pyrénées qui est ensuite comparées avec les observations. Par exemple : la topographie, le flux de chaleur, les vitesses sismiques… Dans le travail produit par CALIM un module de pétrologie a été ajouté pour préciser la composition, et en particulier l’hydratation des roches du manteau présentes sous le Bassin Aquitain. Ce modèle s’est donc appuyé sur les acquisitions de données résultant de travaux antérieurs et celles produites dans le cadre de cette étude.

Zoom sur le domaine serpentinisé présent sous la Zone-Nord Pyrénéenne. Le degré d’hydratation du manteau prédit est comparée aux vitesses sismiques observées.

Il en a résulté un modèle qui fonctionnait très bien et a permis d’établir une excellente cartographie des Pyrénées afin de faire des comparaisons d’une zone à l’autre et d’en tirer des enseignements sur le sous-sol. La surprise est venue du fait qu’il s’appliquait particulièrement bien à la question de l’hydrogène natif dans les Pyrénées. L’un des enseignements auquel l’étude est parvenue étant que le modèle prédit que le manteau est partiellement serpentinisé et est donc capable de générer de l’H2. Une question demeure néanmoins sur le fait que cette serpentinisation puisse être largement ancienne ce qui impliquerait qu’une grande quantité d’H2 naturel soit disponible sous forme de réservoirs.

La question de cette présence d’H2 naturel dans les Pyrénées suscitant beaucoup d’attention de la part des chercheurs, comme des industriels, ce résultat a toute son importance. Pour le moment des campagnes de recherche de ce gaz sont en cours. Dans ce contexte l’hypothèse de l’existence de poches peut prendre tout son sens.

Une ouverture internationale : des travaux qui se développent avec Taïwan et plus loin encore

Vallée de Wulu – Sud-East Taiwan

Poursuivant une collaboration académique entre Taïwan et la France initiée il y a de nombreuses années, un important terrain s’est déroulé en 2025 avec le support de collègues à Taïwan : « … une mission [à Taïwan] a eu lieu en avril durant laquelle nous avons réalisé des mesures d’hydrogène (avec Daniel Brito3, Niko Adjie4 et Isabelle Moretti5), échantillonné des gaz dans les sources chaudes où nous avons trouvé de l’hélium (avec Anne Battani6) et du méthane abiotique près d’ophiolites ».

Les travaux initiés entre le CNRS et le NSTC en particulier via l’IRP G2E (qui s’intéresse aux défis environnementaux et énergétiques), les rencontres se poursuivent avec Taïwan. Venue lors de réunions réalisées dans le cadre du PEPR SPLEEN une délégation a développé les discussions engagées précédemment. Une réunion se tiendra en avril (2026) prochain à Taipeh et un travail (financé par le GDR-HydroGEMM), utilisant la méthode construite pour CALIM, et avec le soutien du Carnot ISIFoR et en collaboration avec Alexandra Robert du GET, sera mené sur les terrains taïwanais et pyrénéen (thèse Mael Derian).

« Dans le même temps, bien d’autres régions s’intéressent à l’hydrogène naturel. Ainsi les Philippines est un pays où le potentiel pourrait être important et nous sommes en train de travailler à développer de possibles collaborations. »

Le projet CALIM se situe donc au sein d’une série de travaux et vient apporter des résultats prometteurs sur la cartographie du sous-sol et ses ressources énergétiques. La méthode, testée sur le front pyrénéen et bientôt à Taïwan pourrait renouveler notre connaissance des ressources disponibles et nous aider dans la transition énergétique actuelle.

1. Professeur des Universités rattaché au GET

2. Projet ressourcé par l’institut Carnot ISIFoR

3. Directeur de l’institut Carnot ISIFoR, Professeur des universités à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

4. Doctorant à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

5. Chercheur associée à l’UPPA

6. Profeseeure Géosciences UPPA