Anthony Ranchou-Peyruse

Anthony Ranchou-Peyruse est enseignant-chercheur à l’UPPA en microbiologie depuis 2009. Au sein de l’IPREM[1], il travaille particulièrement sur la microbiologie des environnements profonds, une discipline pluridisciplinaire qui redéfinit nos connaissances sur les limites de la vie. Particulièrement dynamique, elle émerge et s’affirme depuis vingt ans comme un champ d’étude important en géosciences.

Lors d’une rencontre dans les locaux de l’IPREM à Pau, il nous propose un aperçu de cette discipline, évoque son travail avec des partenaires industriels, souligne l’importance de développer des projets de recherche transversaux ambitieux et partage le parcours qui l’a conduit jusqu’à l’UPPA.

[ISIFoR] Sur une page du site de l’UPPA, tu dis que la microbiologie des environnements profonds est devenue une discipline qui aurait enfin acquis sa place dans les géosciences à la fin des années 1990. Comment se porte cette discipline aujourd’hui ?

[Anthony Ranchou-Peyruse] Elle se porte bien, mais reste une discipline de niche. Par essence, les environnements profonds sont très difficiles d’accès, physiquement parlant. Quand on étudie un écosystème de surface, comme un cours d’eau ou un sol, cela avance plus facilement puisque on peut recueillir des échantillons aisément. En revanche, à 1 km de profondeur, tout devient beaucoup plus complexe. C’est pour cette raison que l’on peut qualifier la microbiologie des environnements profonds de science opportuniste : il faut un « accès », c’est-à-dire se rendre là où le sous-sol est exploité, comme dans les mines ou les forages. Cela complique considérablement les choses, et nous oblige à concevoir des solutions de prélèvements innovantes. En ce sens, le Carnot ISIFoR a été d’une aide précieuse. J’ai, en particulier en tête, un financement qui nous a permis de développer un dispositif d’échantillonnage de gazoduc que nous avons par la suite pu déployer sur le réseau de gaz naturel. Ce que nous avons découvert est très surprenant et nous sommes en train d’écrire une publication sur le sujet.

Bactéries

La microbiologie des environnements profonds est une discipline relativement jeune. L’un de ses pionniers est Edson Bastin (1878-1953), un géologue américain qui a découvert, dès le début du XXe siècle, des bactéries dans un gisement pétrolier. Cependant, cette découverte a suscité beaucoup de questions, avec des doutes et des polémiques. La certitude que des organismes vivent réellement dans le sous-sol ne date que d’environ 70 à 80 ans. Malgré des découvertes majeures, un certain flou artistique a perduré jusqu’aux années 1990-2000. À cette époque, on savait que des microorganismes existaient dans le sous-sol profond, mais beaucoup les considéraient comme anecdotiques, estimant qu’ils ne jouaient pas de rôle significatif sur une échelle temporelle humaine. Depuis lors, nous avons démontré que leurs activités peuvent jouer un rôle majeur en peu de temps, parfois en quelques mois seulement, et que des organismes micrométriques impactent la dynamique d’exploitation du sous-sol, ce qui était totalement nouveau. Depuis une dizaine d’années, de nombreux chercheurs issus de disciplines connexes viennent nous consulter, monter des projets… ce qui n’était pas le cas auparavant. Partout où la vie a été cherchée à un kilomètre de profondeur, elle a été trouvée. Les records de profondeur atteignent près de 4 km. Aujourd’hui, nous estimons que la biomasse en carbone de tous les microorganismes présents dans ces environnements représenterait entre 245 et 385 fois la masse totale de l’humanité. La microbiologie des environnements profonds peut sembler exotique, mais elle n’est pas anecdotique.

À l’UPPA, nous avons développé cette expertise et sommes quasiment les seuls en France et en Europe à étudier la microbiologie des aquifères profonds, notamment dans le cadre du stockage de gaz dans le sous-sol. Les exploitants gaziers Teréga et Storengy font appel à l’IPREM, en partenariat avec le LaTEP, mais aussi avec d’autres laboratoires de l’UPPA pour approfondir ces études. Ces dernières années, nous avons créé un laboratoire commun, SEnGA, et la chaire industrielle ANR ORHyON. Notre position dans ce domaine est unique.

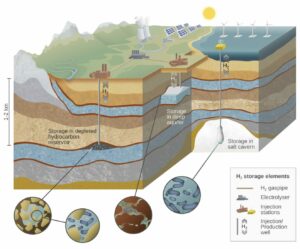

Exemples de réservoirs géologiques souterrains de gaz abritant des microbes indigènes ou allochtones.

La microbiologie des environnements profonds recèle donc de nombreux potentiels. Aujourd’hui, le sous-sol français offre d’immenses capacités de stockage d’énergie, avec des centaines de milliards de mètres cubes pour le gaz. À l’avenir, il pourrait accueillir l’hydrogène, voire permettre la séquestration du CO₂. Le sous-sol peut également servir à stocker la chaleur, à exploiter la géothermie, à stocker des déchets radioactifs ou autres. Il y a aussi le thermalisme et la filière de l’eau minérale. Toutes ces activités nécessitent de prendre en compte la présence de microorganismes. Sans oublier que l’un de nos enjeux majeurs est de préserver nos ressources en eau, qui circulent dans des aquifères plus ou moins profonds. Nous devrons probablement mettre en place des solutions pour en assurer la recharge et garantir leur pérennité. La microbiologie des environnements profonds est donc étroitement liée à la recherche sur le changement climatique, car elle permet d’élaborer des stratégies pour répondre aux défis environnementaux. Elle va encore plus loin puisqu’elle remet en question la compréhension que nous avons de la vie. Cette connaissance de ce que nous appelons la vie « intra-terrestre » repousse les limites de nos conceptions sur la vie, son origine sur Terre, et ouvre des perspectives dans des disciplines telles que l’exobiologie, la vie sur d’autres planètes. C’est une idée passionnante.

[ISIFoR] Tu as travaillé, et tu travailles toujours, avec plusieurs partenaires industriels que pourrais-tu en dire ?

[Anthony Ranchou-Peyruse] Lorsque j’ai rejoint l’IPREM en tant que Maître de Conférences, la recherche en microbiologie des environnements profonds existait déjà depuis le début des années 2000 à l’UPPA. Mon rôle était de la pérenniser, de la faire évoluer, et de faire de l’IPREM et de l’UPPA une référence dans ce domaine. Le partenariat avec l’industrie est essentiel : il permet d’accéder à ces environnements difficiles d’accès, qui restent souvent hors de portée de la recherche académique classique. Cela fait 15 ans que je collabore en particulier avec Storengy et Teréga, des exploitants du sous-sol, dans le cadre de projets de recherche, notamment liés au stockage de gaz dans les aquifères profonds. Ensemble, nous avons obtenu des résultats qui nous ont positionnés en tant que leaders européens, voire mondiaux sur certains sujets. Travailler pendant quinze ans avec les mêmes partenaires industriels crée une confiance. Aujourd’hui, d’autres acteurs, français ou étrangers, nous connaissent et cherchent à collaborer avec nous, ce qui est très favorable pour faire avancer la recherche.

[ISIFoR] C’est important pour toi d’être en lien, en travail, avec l’industrie ?

[Anthony Ranchou-Peyruse] Absolument. Je crois que l’une des missions de la recherche académique est aussi d’aider le tissu économique à répondre à ses questions. Pour la microbiologie des environnements profonds, c’est primordial : sans accès à leurs sites, nos travaux seraient très limités. Il s’agit en quelque sorte d’un « accord tacite » : je m’efforce de répondre à leurs besoins, ce qui me permet d’avancer avec les échantillons qu’ils peuvent me fournir. J’ai une grande liberté d’action. C’est intéressant, car, à partir de questions initiales que les industriels ne se posaient pas, nous avons fait des découvertes qui ont fini par les intéresser et par enrichir leurs activités.

Dans ma relation avec des partenaires privés, je n’ai jamais ressenti de pression ni d’attentes démesurées. Les échanges sont ouverts : on discute, parfois on n’est pas d’accord, mais ils ne m’ont jamais demandé de chercher quelque chose dans un sens particulier. Je n’ai jamais eu de pression ou de contraintes spécifiques.

[ISIFoR] Tu as une approche transversale dans les projets que tu montes ou ceux auxquels tu t’associes. Est-ce quelque chose que tu recherches particulièrement ?

[Anthony Ranchou-Peyruse] Oui, tout à fait. Cela me plaît beaucoup. Dans ma carrière, le projet RINGS a été un moment clé : c’était le premier projet transversal qui montrait qu’à l’échelle de l’université, nous pouvions développer des projets de haut niveau, basés uniquement sur la compétence de nos laboratoires. Dans le domaine de la recherche sur le sous-sol profond, ce fut une avancée significative, car monter de tels projets ambitieux localement semblait difficile, mais nous avons obtenu des résultats remarquables.

Au fil des années à l’UPPA, j’ai rencontré des collègues engagés dans cette dynamique de synergie. La proximité physique facilite beaucoup de choses. En géosciences, au sens large, notre situation géographique est avantageuse : nous sommes entourés par la chaîne de montagnes des Pyrénées au sud et par de vastes aquifères au nord de Pau. Cela confère à notre position une véritable force. Certains parlent même de Pau comme de la « capitale des géosciences » ; ce terme peut sembler fort, mais je pense qu’il n’est pas dénué de fondement.

Notre potentiel est important, il ne demande qu’à être exploité, avec de nombreux projets à venir. La France possède aussi des spécificités réglementaires, comme la protection du sol et du sous-sol, qui concourent au développement de certains axes de recherche que l’on ne voit pas toujours ailleurs dans le monde. En 2023, j’ai été invité à participer à la grande conférence internationale sur la microbiologie des environnements profonds, qui se tenait au Canada. Nos travaux sur le stockage d’hydrogène dans le sous-sol ont suscité un vif intérêt chez les chercheurs nord-américains, dont la microbiologie est encore principalement centrée sur le pétrole et le gaz de schiste.

[ISIFoR] Quel chemin t’a mené jusqu’à l’UPPA ?

[Anthony Ranchou-Peyruse] J’ai une formation en microbiologie anaérobie, spécialisée dans la dégradation des hydrocarbures. En maîtrise à Bordeaux, la catastrophe de l’Erika en 1999 a été un choc pour moi ; cet événement m’a beaucoup marqué. Avant cet incident, je n’avais pas encore une idée précise de ce que je voulais faire. Cet évènement m’a donc orienté vers la recherche sur la biodégradation des hydrocarbures, en réalisant plusieurs stages : d’abord en chimie, pour étudier la biodégradation des hydrocarbures, puis en biologie moléculaire sur les communautés microbiennes exposées à ces molécules, puis enfin une thèse en microbiologie pour évaluer leur potentiel de biodégradation.

Après mon doctorat, je me suis dit qu’il fallait élargir mes compétences, ne pas me limiter à ce sujet qui me passionnait toujours et que je devais m’ouvrir à d’autres horizons tant géographiquement que thématiquement. Je suis parti aux États-Unis, à Atlanta, pour travailler sur la bio-prospection de cyanobactéries productrices d’hydrogène, et sur le rôle de l’hydrogène dans les interactions microbiennes. Puis, à Rouen, j’ai effectué un deuxième post-doctorat, sur la biocorrosion des aciers. C’est à ce moment-là qu’un poste de Maître de conférences s’est ouvert à Pau, auquel j’ai postulé. J’ai été retenu et c’est comme cela que j’ai débuté la microbiologie des environnements profonds en 2009.

Mon domaine de recherche est la microbiologie en environnement profond. J’ai été recruté pour contribuer à faire vivre cette discipline. Depuis, je n’ai pas changé de thématique, mais autour de moi tout a évolué : de nouvelles voies de recherche, auparavant peu explorées, se sont ouvertes, proposant de belles perspectives scientifiques.

- [1] Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux UMR 5254 CNRS/UPPA, labellisé Carnot ISIFoR